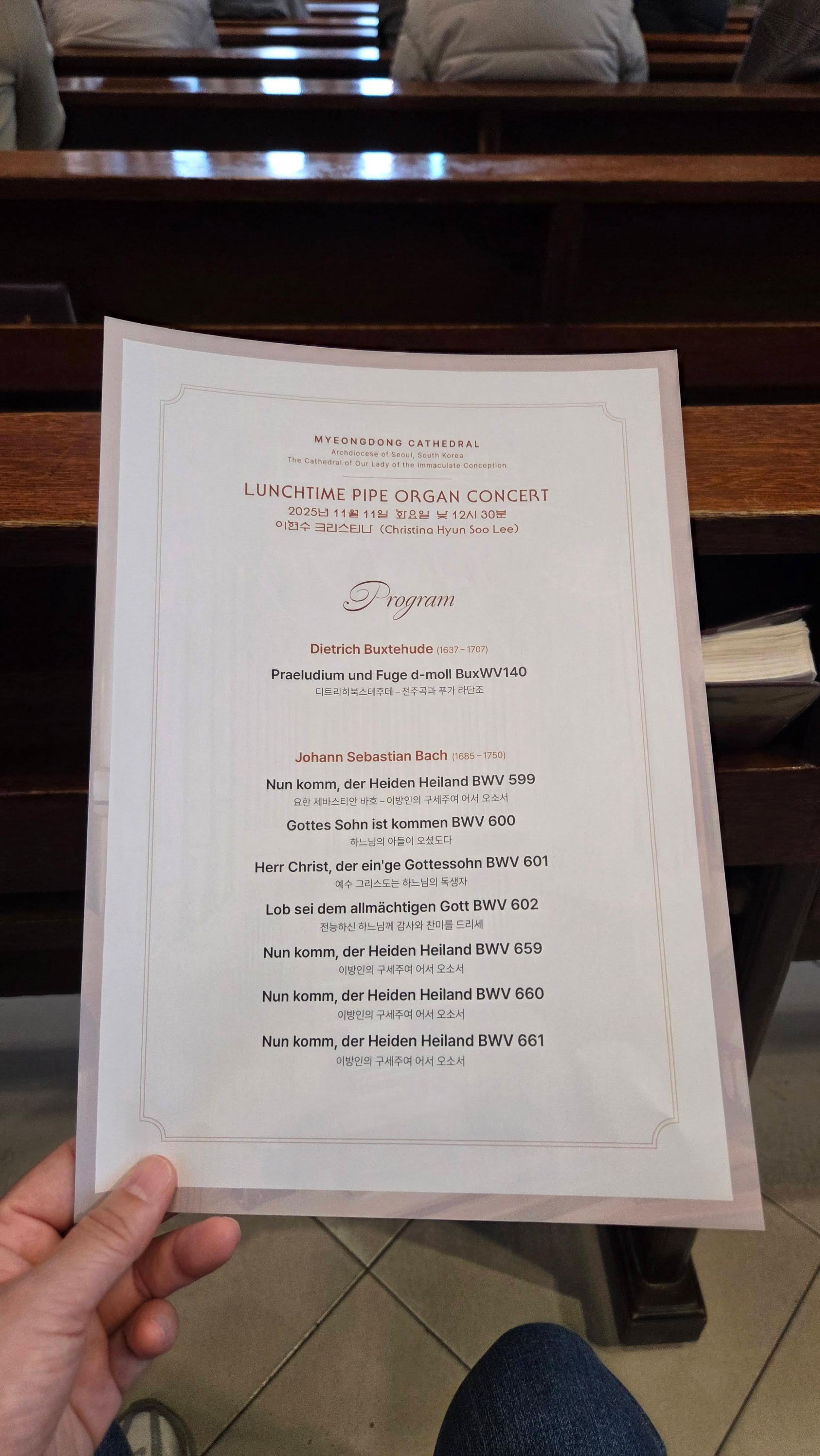

2025년 11월, 명동대성당 ‘한낮 음악회’ 관람기

파이프오르간의 숨결이 전해준 짧고 깊은 위로

올해 가을은 유난히 마음이 분주했다. 일상의 작은 고민들이 자꾸만 어깨 위로 얹혀 마음이 무겁던 어느 날, 문득 명동에 일을 보러 갔다가 시간이 조금 비는 틈이 생겼다. 그 몇십 분 사이, 자연스럽게 발걸음은 명동대성당으로 향했고, 때마침 ‘한낮 음악회’가 시작되기 직전이었다.

사실 명동성당에는 여러 번 방문했지만, 파이프 오르간 연주를 들으러 일부러 찾아간 것은 이번이 처음이었다. 미사에 참례할 때 뒤편에서 은은하게 울리던 파이프 오르간의 음색이 늘 좋았지만, 온전히 오르간만을 위한 작은 음악회가 있다는 것을 알고도 ‘언젠가 가야지…’ 하고 미뤄두었던 차였다.

그렇게 우연히 찾아간 2025년 11월 4일의 ‘한낮 음악회’.

짧다면 짧고, 충분하다면 충분한 30~40분 남짓의 연주 시간은 예상 밖으로 깊은 울림을 주었다. 그리고 그 시간이 오래 기억에 남아 이렇게 글로 적어두게 되었다.

■ 명동대성당이 주는 고요한 환대

명동이라는 도시는 늘 빠르게 움직인다. 발길이 분주하고, 간판이 화려하고, 사방에서 음악과 목소리가 흘러나온다. 그런데 성당으로 걸음을 옮기는 순간, 마치 시간의 흐름이 한 박자 늦춰지는 듯한 느낌이 들었다.

대성당 내부는 이미 많은 사람들이 자리를 잡고 앉아 있었지만 그 분위기는 언제나처럼 고요하고 단정했다. 무겁지도, 지나치게 종교적이지도 않다. 오히려 누구나 앉아 쉬어갈 수 있는 공간처럼 너그러웠다.

그 가운데 파이프 오르간이 자리한 후면은 늘 보던 풍경임에도 왠지 이날은 조금 더 장엄하게 보였다. 오늘의 주인공이자, 잠시 후 공간 전체를 흔들어 놓을 악기라는 걸 알고 있어서였을까.

■ 파이프오르간이 만들어낸 공간의 떨림

음악회는 특별한 인사말이나 거창한 안내 없이 자연스럽게 시작되었다. 연주자가 오르간 앞에 앉아 첫 음을 내는 순간, 나는 마치 누군가 내 어깨를 가볍게 눌러 ‘이제 쉬어도 괜찮다’라고 말해주는 것만 같은 느낌이 들었다.

파이프 오르간의 소리는 단순히 귀로만 듣는 음악이 아니었다.

공기가 흔들리고, 바닥이 울리고, 벽이 진동을 받아내는 그 느낌 자체가 하나의 경험이었다.

특히 건반이 낮게 울릴 때 성당 전체가 깊은숨을 들이마시는 것처럼 느껴졌고, 고음부에서는 천장으로 가벼운 빛이 퍼져나가는 듯한 느낌이 있었다.

"웅장하다"는 말은 이미 많이 들었고 너무 익숙해서 오히려 실감이 덜한 표현이었는데, 이 날만큼은 그 말이 완전히 새로운 의미로 다가왔다.

웅장함을 넘어선 ‘위로’, 그게 정확한 표현이었다.

연주곡들은 길지 않았고, 복잡한 해설이 필요한 곡도 아니었다. 오르간의 기본적인 레퍼토리 안에서 명상적이면서도 가벼운 감정의 흐름을 따라가는 곡들로 구성되어 있었다.

그렇기 때문에 아무런 준비 없이 들어도, 클래식 배경지식이 없어도, 그저 편안하게 음악 속에 잠길 수 있었다.

■ 30~40분의 짧은 음악회, 그리고 길게 남는 여운

음악회가 끝났을 때, 시간이 얼마나 흘렀는지 정확히 몰랐다.

길다고 느끼지도, 짧고 아쉽다고 느끼지도 않았다.

딱 그날 나에게 필요한 만큼, 적당한 온도의 위로가 주어진 느낌이었다.

명동대성당의 구조와 음향은 파이프 오르간을 위해 존재하는 듯한 느낌이 있다.

높은 천장과 긴 통로, 돌벽이 만들어내는 잔향이 잘 어우러져서 작은 연주회임에도 실내 전체가 하나의 악기처럼 울린다. 그래서 이 음악회는 헤드폰으로 듣는 어떤 음악보다 더 깊고 더 오래 가슴에 남는 것 같다.

다만, 이 짧은 음악회를 위해 굳이 시간을 맞추어 일부러 찾아갈 필요가 있을까?

내 솔직한 생각은 **"그럴 필요는 없다"**이다.

명동은 언제나 할 일이 많은 동네다. 쇼핑을 하러 오거나, 약속을 잡거나, 아니면 근처 직장·병원을 들르는 경우가 많다.

그런 일정 사이에 우연히 시간이 맞아떨어진다면 자연스럽게 들러서 한낮 음악회를 경험하는 정도가 딱 좋다.

이런 작은 음악회는 '오늘은 꼭 가야지!' 하고 작정하고 찾기보다는, 뜻밖의 여유가 생겼을 때 마음을 쉬어주기 위해 들어가는 편이 훨씬 더 좋다.

마치 길을 걷다가 예쁜 카페를 발견해 조용히 커피 한 잔을 마시는 기분처럼 말이다.

■ 종교를 떠나 누구에게나 열린 음악회

명동대성당이라는 공간은 기본적으로 종교적 이미지가 강하긴 하지만, 실제로 내부에 앉아 있으면 그 벽은 금세 사라진다.

특히 파이프 오르간 음악회는 신앙과 상관없이 누구에게나 열려 있으며, 연주 역시 종교적인 곡뿐 아니라 일반적인 클래식 레퍼토리가 자연스럽게 섞여 있다.

내 앞자리에 앉은 이들은 여행객처럼 보였고, 뒤쪽에는 근무 중 잠시 들른 직장인들이 보였다. 관광객, 신자, 직장인, 어르신, 학생…

각자의 사연을 가진 사람들이 잠시 일상을 멈추고 같은 음악을 듣고 있다는 사실이 오히려 이 공간을 더 따뜻하게 보이게 했다.

그리고 아마 많은 사람들처럼, 나도 그날 주어진 30여 분의 음악 속에서 스스로의 마음을 들여다볼 수 있었다.

파이프 오르간의 거대한 울림은 생각보다 부드럽게 마음을 감싸주었다.

■ 명동성당에 갈 일이 있다면, ‘한낮 음악회’를 한 번쯤

혹시 누군가 나에게 “굳이 일부러 찾아가서 들을 만큼 특별하냐”라고 묻는다면, 나는 아마 이렇게 답할 것 같다.

“굳이 찾아갈 필요는 없지만, 명동에 들르는 일이 있다면 일정 사이에 잠깐 들러보기엔 정말 좋은 경험이다.”

명동성당은 본래 그 자체만으로도 도시 한복판의 쉼표 같은 공간이다.

여기서 울리는 파이프 오르간의 소리는 그 쉼표를 조금 더 길게, 조금 더 깊게 만들어주는 역할을 한다.

10분 일찍 도착했을 때, 아니면 약속 시간이 조금 남았을 때, 혹은 그냥 마음이 잠깐 쉬고 싶을 때.

그럴 때 조용히 들어가 앉아 오르간 소리를 들어보면, 생각보다 훨씬 큰 위로가 찾아온다.

■ 나에게 남은 가장 큰 감정, ‘힐링’

명동대성당에서 듣는 파이프 오르간의 소리는 단순히 클래식 음악을 듣는 경험과는 조금 다르다.

그 순간의 울림은 마치 바람이 쓸고 지나간 듯, 또는 빛이 한 줄기 내려앉은 듯, 설명할 수 없는 마음의 정화를 일으킨다.

그래서 30~40분이라는 짧은 시간임에도 ‘힐링’이라는 단어를 자연스럽게 떠올리게 만들었다.

바쁜 일상 속에서 문득 찾아온 뜻밖의 쉼.

그 안에서 만난 깊고 따뜻한 울림.

그리고 준비 없이 들렀지만 오래 남는 여운.

이번 명동대성당 ‘한낮 음악회’는 그런 경험이었다.

■ 마치며

특별한 취향이 없어도, 클래식에 익숙하지 않아도, 종교적 배경이 없더라도 명동성당의 파이프 오르간은 누구에게나 편안하게 스며드는 아름다움이 있다.

명동에 들를 일이 있다면, 잠시 시간을 내어 성당 안에 들어가 조용히 앉아보길 권하고 싶다. 연주 시간이 맞는다면 짧은 음악회도 자연스럽게 즐기면 좋겠다.

굳이 계획하지 않아도 좋다.

그저 무심한 일상 속에서 우연히 만나는 오르간의 울림이, 때로는 준비된 공연보다 더 깊은 위로가 될 때가 있기 때문이다.

'공연' 카테고리의 다른 글

| 서리풀 오후의 실내악 (0) | 2025.11.19 |

|---|---|

| 서소문성지 역사박물관- 특별기획 김인중 신부전 (0) | 2025.11.14 |

| 소월아트홀 오페라 [리골레토] (0) | 2025.11.12 |

| MMCA 서울 상설전 한국 현대 미술 하이라이트 (0) | 2025.11.03 |

| 바오로딸 문화콘서트 <책과 음악이 함께하는 예술 인문 산책> (0) | 2025.11.01 |